[뉴스서울] 전남 해남군 삼산면에 위치한 '대흥사(大興寺)'는 조계종 22교구 본사이자 유네스코 세계유산 '산사(山寺), 한국의 산지승원(山地僧院)'을 구성하는 7개 산사 중 한 곳이다.

2018년 유네스코 세계문화유산에 등재된 7개 산사는 '양산 통도사', '영주 부석사', '안동 봉정사', '보은 법주사', '공주 마곡사', '순천 선암사' 그리고 '해남 대흥사' 이다.

대흥사(大興寺)는 풍담의심스님으로부터 초의의순스님에 이르기까지 13분의 대종사가 배출되었으며, 만화스님으로부터 범해스님에 이르기까지 13분의 대강사가 배출된 유서깊고 전통있는 명찰이다. 특히 초의대종사로 인하여 대흥사(大興寺)는 우리나라 차(茶) 문화의 성지로 유명해졌다.

대흥사(大興寺) 경내는 크게 북원(北院), 남원(南院), 별원(別院)의 3개 영역으로 나뉠 수 있다. 대웅전 경내를 가로지르는 금당천(金塘川) 냇물을 중심으로 남쪽 구역과 북쪽 구역으로 나뉜다. '북원' 구역에는 대응보전과 응진당, 삼층석탑 등이 있고, '남원' 구역에는 천불전, 용화당 등이 있다. '별원' 구역에는 표충사(表忠祠)와 대광명전, 성보박물관 등이 있다.

'남원' 구역의 중심은 '천불전(千佛殿)'인데 다포식 팔작지붕 형태의 목조건물이다.

'별원' 구역에는 서산대사와 그 제자인 사명대사, 처영대사를 모시는 사당으로 정조(正祖)의 사액을 받은 "표충사(表忠祠)"가 있으며 지금은 동국선원(東國禪院)으로 쓰고 있는 ‘대광명전’도 별원 구역에 있다.

대흥사(大興寺)에는 유명한 서예가들이 쓴 현판이 많이 있다.

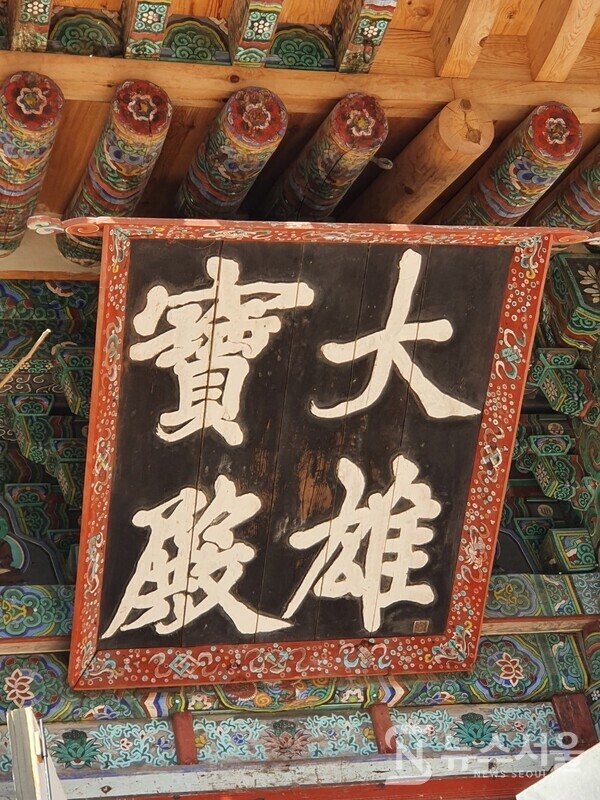

먼저, '대웅보전(大雄寶殿)' 현판은 조선 3대 명필 중 한분인 '원교 이광사'가 쓴 글씨이다. 또한 '천불전(千佛殿)' 현판과 '침계루(枕溪樓)' 현판, ‘해탈문(解脫門)’ 현판도 모두 원교 이광사의 글씨이다. 원교 이광사의 글씨는 ‘원교체’ 또는 ‘동국진체’라고 하는데 기교가 있고 필체가 힘있는 듯 없는 듯 굵고 강한 느낌이 드는 서체이다.

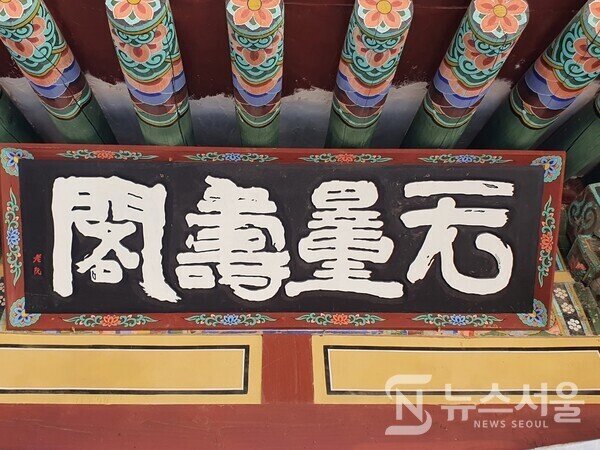

그리고 대웅보전 옆 백설당 지붕 밑 '무량수각(無量壽閣)' 현판은 추사 김정희의 글씨이다. 또한 '표충사(表忠祠)'의 현판은 정조(正祖)의 어필이다. 1788년 정조대왕이 직접 써서 하사하였는데 선이 굵고 힘이 당찬 느낌의 서체이다.

그 외에도 '백설당(白雪堂)' 현판과 해탈문에 걸려 있는 '두륜산 대흥사(頭輪山大興寺)' 현판, '응진당(應眞堂)' 현판은 조선 말기에 활동한 해사 김성근의 글씨이다. 해사 김성근은 구한말 의정부참정과 탁지부대신을 지냈는데 서재필 박사의 외숙부이기도 한 당대 명필이었다.

또한 스님들이 거처하는 요사채인 '용화당(龍華堂)' 현판은 성당 김돈희 글씨이다. 김돈희의 글씨는 정돈되고 깔끔한 서체이다.

대흥사 '대웅보전(大雄寶殿)' 현판과 관련해서는 유명한 이야기가 전해져 온다. 추사 김정희가 제주도로 귀양가기 전에 친분이 두터웠던 초의스님을 만나기 위해 초의스님이 주지로 있던 대흥사에 들렸는데 '원교 이광사'가 쓴 "대웅보전(大雄寶殿)' 현판을 보고 수준이 낮다고 하여 자신이 쓴 '무량수각(無量壽閣)' 현판을 달게 하였다.

나중에 추사 김정희는 제주도에서 8년여의 유배생활을 마치고 돌아오는 길에 다시 대흥사에 들렸는데 이때는 제주도 유배생활 중 서체에 대한 이해의 폭을 넓힌 후라서 본인이 과거에 원교 이광사의 글씨를 이해하지 못하고 교만하였던 행동을 뉘우치고 본인이 쓴 현판을 내리고 원교 이광사가 쓴 대웅보전(大雄寶殿) 현판을 다시 걸게 하였다고 한다.

대흥사에는 또한 오래된 느티나무 보호수가 있는데 2개 나무의 뿌리가 연결된 '연리근(連理根)'이다. 연리근(連理根)은 뿌리가 붙어 있어 불리는 이름인데, 가지가 붙어 있으면 연리지(連理枝), 줄기가 겹치면 연리목(連理木)이라고 한다. 이렇게 두 몸이 하나된다는 뜻으로 부모의 사랑, 부부의 사랑, 연인의 사랑에 비유된다.

남쪽 고즈넉한 곳에 자리잡고 있는 '대흥사(大興寺)'는 번잡스러운 일상을 떠나 참된 나를 찾을 수 있는 최선의 장소이다. 대흥사 산사를 느린 걸음으로 걷는 트레킹이야말로 내안에 숨겨진 나 자신을 찾는 마음수련의 트레킹이라 할 것이다.

[ⓒ 뉴스서울. 무단전재-재배포 금지]