[뉴스서울] 천불천탑(千佛千塔)과 와불(臥佛)로 유명한 ‘운주사(雲住寺)’는 전남 화순 도암면 용강리와 대조리에 있다. 운주사는 도선국사가 창건했다는 이야기가 전해지며 고려시대에는 큰 사찰로 융성했으나 임진왜란 때 법당 등이 훼손되어 폐사된 채로 남아 있는 것을 일제시대에 개인들이 시주로 대웅전 등 전각을 중건했다고 한다.

운주사는 다른 사찰과는 확연한 모습을 지니고 있어 매우 이채롭다. 보통 유명한 사찰의 경우 전각들 중심으로 이루어져 있다. 즉, 김제 금산사의 경우 대적광전, 미륵전으로 유명하며, 해남 대흥사의 경우 대웅보전, 표충사 등으로 유명하다.

그런데 운주사의 경우 절 입구부터 골짜기 안쪽까지 독특하고 다양한 모양의 석탑 12기와 석불 70기가 펼쳐져 있으며 대웅전 오른편 산등성이에는 거대한 누워있는 불상 ‘와불(臥佛)’이 있는 등 석불과 석탑으로 사람들을 압도한다.

조선 중기 때 편찬된 ‘신증동국여지승람’에서는 “운주사에는 절 좌우의 산등성이에 1,000개의 석불과 석탑이 있다”고 기록되어 있어 운주사는 흔히 ‘천불천탑(千佛千塔)’의 장소라고 불리운다. 이와 같이 한 절에 석불과 석탑이 수십기씩 봉안되어 있는 것은 우리나라에서 유일하다.

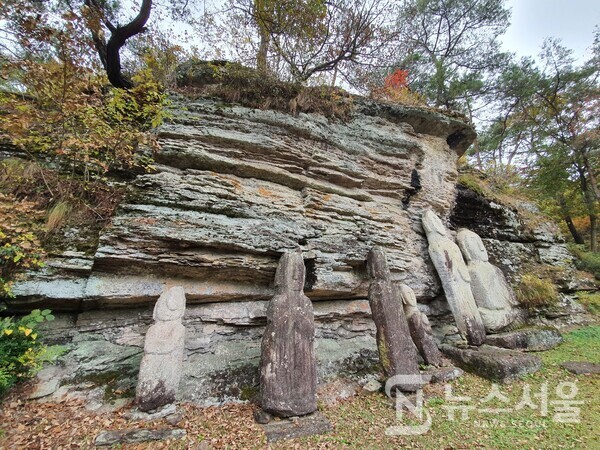

운주사의 불상들은 다른 사찰들의 불상과는 달리 평면적이고 토속적인 얼굴 모양, 어색하고 균형이 잡히지 않은 손과 팔과 같은 신체 비례 등 매우 독특한 모습을 지니고 있다.

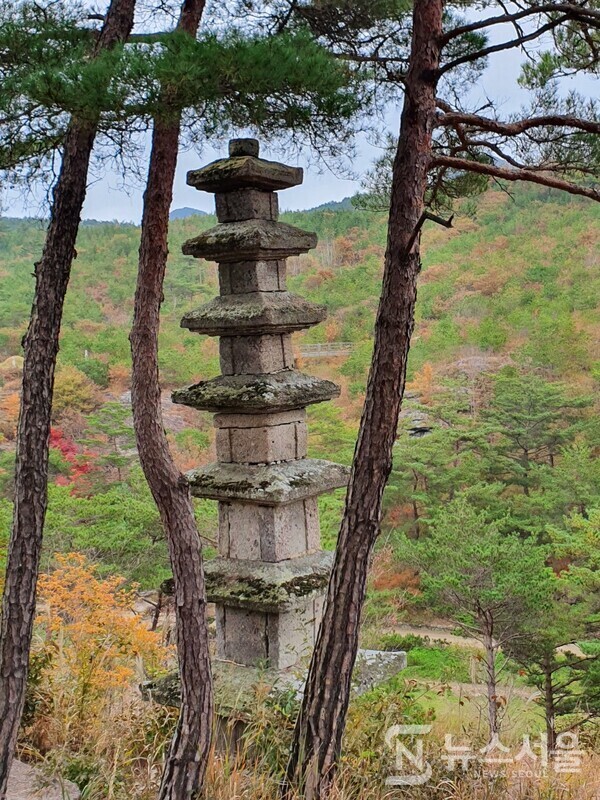

또한 운주사에 현재 남아 있는 21기의 석탑들도 3층, 5층, 7층, 9층 등 층수도 다양하며, 전형적인 석탑 이외에도 구형탑, 원판형탑 같이 특이한 형태의 탑도 있으며, 기단이나 탑신석의 면석에 ×, ◇, Ⅲ 같이 기하학 무늬들이 새겨져 있어 이채롭다.

이러한 특이한 석불과 석탑의 존재로 인해 운주사는 여느 사찰과는 달리 풍수사상, 도참사상, 미륵사상 등과 연결된 많은 이야기가 전해져 오고 있다.

그 중 도선국사와 관련된 풍수비보설이 널리 펴져 있는데 도선국사는 우리나라의 지형을 배의 형상으로 보고, 배가 안정되기 위해서는 선복(船腹)에 무게가 실려야 하므로 선복에 해당하는 운주사에 천불천탑을 세웠다는 것이다.

그리고 영남 쪽에 산이 많고 호남에는 상대적으로 산이 적으므로 배가 동쪽으로 기울어 땅의 정기가 일본으로 흘러나가는 것을 막기 위해서 도술을 써서 하루 만에 천불천탑을 세웠다는 설화도 전해지고 있다.

다만 전문가들은 운주사 석탑과 석불이 고려시대인 12~13세기 양식이라고 추정하고 있는데, 도선국사는 9세기에 살았던 분이라서 연대가 맞지는 않는다.

현대에 와서는 소설가 황석영이 대하소설 '장길산'의 끝을 운주사에서 마무리 하였고, "운주사 와불이 일어서면 새로운 세상이 바뀐다"라는 민중설화도 널리 퍼져 있다. 필자가 대학시절 소설 ‘장길산’을 읽으면서 가슴 벅찬 느낌이 운주사에서 끝맺음하였던 기억이 새록새록 느껴진다.

필자는 지난 10월 30일 토요일 광주와 나주 남평읍을 지나 운주사가 있는 화순 도암면으로 이동한 후 “금강산도 식후경”이라고 운주사 입구 근처 식당에서 점심식사를 한 후 한가로운 운주사 트레킹을 하였다.

운주사 입구 주차장에서부터 좌우측 산 아래 펼쳐진 계곡을 따라 천천히 트레킹을 하면서 운주사 천불천탑을 온몸으로 느끼면서 속세와는 다른 세상에 접어든 환상적인 느낌을 받았다.

일주문을 지나면 처음 마주치는 석탑이 보물로 지정된 ‘9층석탑’이다. 이 9층석탑은 일반적인 탑과는 달리 별도의 기단을 구축하지 않고 암반 위에 좌대를 조각하였으며 탑신부에 꽃이 새겨진 마름모꼴의 기하학적 문양이 가득히 조각되어 있어서 여느 탑과 구별된다.

9층석탑 동쪽에 좌불 1구와 입상 5구가 연이서 배치되어 있는 석불군을 만나게 된다. 9층석탑과 석불군을 관람한 후 계속 걸어 들어가니 이번에는 ‘7층석탑’ 2기를 만나게 되었다. 그 중 1기는 쌍교차문(××) 문양을 띄고 있어 이채롭다.

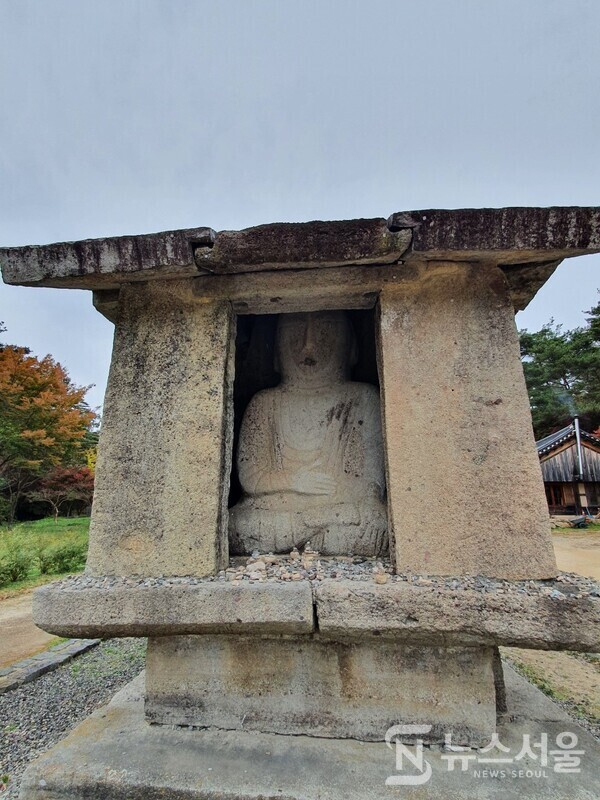

7층석탑들과 석불 등을 지나면 보물로 지정된 ‘석조불감(石造佛龕)’을 만나게 된다. 석조불감 안에는 등을 맞댄 쌍배불상이 조성되어 있는데 이러한 형식은 보통의 불감에서는 볼 수 없는 특이한 양식이다.

석조불감을 지나면 도넛 여러 장을 포갠 것 같은 원형모향의 석탑도 볼 수 있으며 그 외에도 다양한 석탑과 석불들을 감상하였다.

운주사 대웅전에 다다른 후 필자는 발걸음을 대웅전 오른쪽 산등성이로 향하였다. 산등성이에 난 돌계단을 올라가다 보면 산등성이 중간에 경사진 넓은 바위인 거북바위를 만나게 되며 이 거북바위 위에 기단 없이 조성된 석탑 2기와 석불군을 마주치게 된다.

이 석탑과 석불 등을 지나 산등성이 정상에 오르면 운주사 천불천탑의 대미를 장식하는 ‘와불(臥佛)’을 만나게 된다.

흔히 와불이라고 말하는데 정식 명칭은 ‘와형석조여래불(臥形石造如來佛)’이다. 운주사 계곡 서쪽 산 정상의 머리를 남쪽으로 향하고 있는 석불 2구로 크기도 각각 12.7m, 10.3m로 국내에 있는 석불 중 상당히 큰 크기이다.

전설에 따르면 도선국사가 하룻밤 사이에 천불천탑을 세우고 와불을 마지막으로 일으켜 세우려 하였으나 새벽닭이 울어서 중단할 수 밖에 없었다고 한다.

운주사의 많은 석불 중 가장 중요한 의미를 지니며 조선 후기 민간신앙에서는 이 와불이 일어서면 새로운 세상이 펼쳐진다는 말도 전해지고 있을 정도로 민간에서도 중요한 의미로 전해지는 불상이다.

와불을 감상한 뒤 칠성바위 앞 칠층석탑을 지나 골짜기로 내려갔고 다시 왼쪽 산등성이로 올라갔다.

와불이 있는 오른쪽 산등성이 뿐만 아니라 왼쪽 산등성이에도 다양한 모양의 석탑이 산 곳곳에 조성되어 있는데 ‘수직문(IIIII) 칠층석탑’이 산 가운데 홀로 자리잡고 있었다.

다시 골짜기로 내려가면서 골짜기 좌우측에 흩어져 있는 불상을 하나하나 자세히 살펴보면서 걷다보니 어느새 일주문에 도착하여 운주사 트레킹을 마쳤다.

1시간 정도의 시간 동안 2km 거리가 넘는 운주사 계곡과 좌우측 산등성이를 오르내리는 트레킹을 통해 운주사에 산재해 있는 석탑과 불상을 온몸으로 체험하였는데 필자에게는 소중하고 의미있는 시간이었다.

1시간여의 운주사 트레킹을 마친 후 화순 고인돌군과 적벽을 향해 이동하였다.

[ⓒ 뉴스서울. 무단전재-재배포 금지]