[뉴스서울] 날씨가 따뜻한 5월의 마지막 주말에 다도해해상국립공원 지역 중 하나인 전남 고흥군 점암면 팔영산(八影山) 자락에 있는 '능가사(楞伽寺)'를 방문하였다.

'능가사(楞伽寺)'는 신라 때인 5세기 '아도'스님이 창건하였다고는 하나 명확하지 않고 임진왜란 때 불탄 것을 조선 인조 때인 17세기 중엽 '벽천'스님이 중창하였다고 한다.

능가사 뒷편에 펼쳐진 팔영산(八影山)의 장엄한 모습은 능가사(楞伽寺)라는 절과 어우러져 보는 이들에게 최고의 풍경을 선사하고 있다.

능가사(楞伽寺)에는 보물로 지정된 '대웅전', '범종' 등 많은 문화재가 있으나, 필자는 능가사(楞伽寺)를 방문할 때마다 능가사 입구 쪽 천왕문(天王門) 안에 있는 “목조(木彫) 사천왕상(四天王像)”에 가장 관심을 가지고 살펴보곤 한다.

■ 사천왕상 내용

사천왕(四天王)은 불교의 호법(護法) 수호신으로 사방을 지키는 방위신으로 도상화 되어 있다.

사천왕(四天王)은 각기 담당하는 방위가 있는데 (1)동방 지국천왕[東方 持國天王] (2)서방 광목천왕[西方 廣目天王] (3)남방 증장천왕[南方 增長天王] (4)북방 다문천왕[北方 多聞天王] 이다.

불교가 인도에서 서역을 거쳐 중국으로 전해지는 동안 사천왕(四天王)의 모습이 “갑옷을 입은 무장”으로 확립되었다.

통일신라(남북국)시대나 고려시대에는 경주 토함산 석굴암 사천왕 부조 조각상과 같이 탑, 석등, 부도, 사리기 등에 사천왕이 조각되거나 부조되는 형태가 대다수였다.

■ 조선시대 거대(巨大) 신상 사천왕상

조선시대의 경우 임진왜란 이후에 불탄 사찰을 재건하는 과정에서 "천왕문(天王門)에 안치된 3~4m 크기의 거대 사천왕상"의 형태로 발전하였다.

조선시대에 조성된 "천왕문(天王門)에 안치된 거대 사천왕상" 중 현재까지 전해지는 것은 16개이다.

보물로 지정된 '장흥 보림사" 사천왕상을 비롯하여 '청도 적천사', '남해 용문사', '하동 쌍계사', '양산 통도사', '고흥 능가사' '영광 불갑사', '서울 봉은사'의 8곳 사천왕상은 "목조(木彫)" 사천왕상(四天王像)이다.

또한 '김천 직지사', '보은 법주사', '순천 송광사', '구례 화엄사', '완주 송광사', '홍천 수타사', '안성 칠장사', '여수 흥국사'의 8곳은 "소조(塑造)" 사천왕상(四天王像)이다.

천왕문(天王門)에 거대(巨大) 사천왕상(四天王像)을 만든 주도 세력이 임진왜란과 병자호란 때 의승병으로 큰 활동을 하였던 '부휴선수대사', '벽암각성대사'의 문도들이었다는 것은 거대(巨大) 신상 사천왕상(四天王像) 조성이 호국불교(護國佛敎)의 영향이라는 것을 나타낸다.

■ 사천왕상(四天王像)의 방위

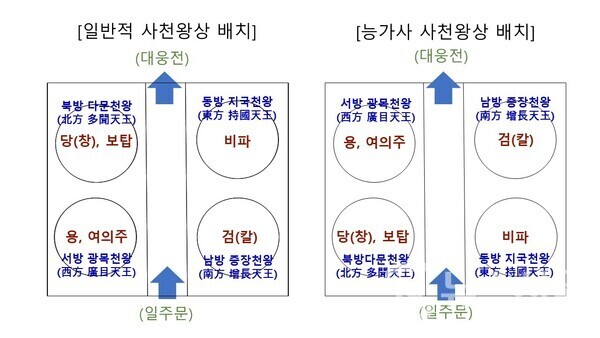

조선시대 천왕문(天王門)에 안치된 거대(巨大) 신상 사천왕상(四天王像)은 일정한 패턴으로 방향을 잡고 있다.

사천왕(四天王)이 손에 든 것을 "지물"이라고 하는데, 일주문에서 대웅전 진입을 기준으로 할 때

①오른쪽 앞부분 - '비파' 지물 사천왕

②오른쪽 뒷부분 - '검'(칼) 지물 사천왕

③왼쪽 뒷부분 - '용과 여의주' 지물 사천왕

④왼쪽 앞부분 - '당(창)과 보탑' 지물 사천왕

의 방향으로 자리잡고 있는 것이 일반적이다.

다만 필자가 지난 5월 30일 방문한 "고흥(高興) 팔영산(八影山) 능가사(楞伽寺)"의 경우 '비파' 지물 사천왕이 오른쪽 뒷부분에, '검' 지물 사천왕이 오른쪽 앞부분에 있으며, 또한 '창과 보탑' 지물 사천왕이 왼쪽 뒷부분에, '용과 여의주' 지물 사천왕이 왼쪽 앞부분에 있어 일반적인 경우와 달리 앞부분과 뒷부분의 자리가 바뀌어진 것이 특이하다 할 것이다.

또한 능가사(楞伽寺) 사천왕상(四天王像)의 경우 지물 중 '용'이 거의 '뱀'과 같이 보여서 라마교의 영향으로 보여지며, 사천왕(四天王)이 머리에 화려한 연화문이 새겨진 원통형 보관을 쓰고 있는 것이 이채롭다 할 것이다.

■ 사천왕상 도상 명호 논란

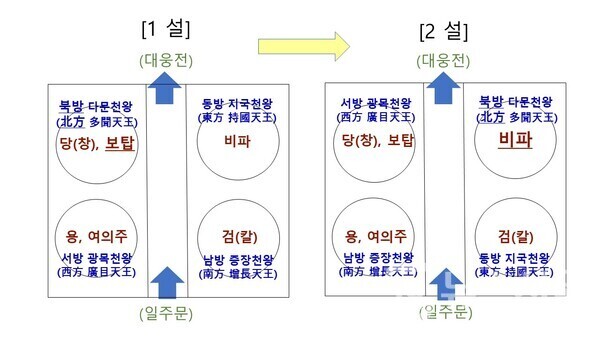

고려시대까지는 북방 다문천왕이 '보탑'을 들고 있다는 것이 일반적으로 받아들여졌다. 따라서 '당(창)과 보탑'을 들고 있는 사천왕을 "북방 다문천왕[北方 多聞天王]"으로, '비파'를 들고 있는 사천왕을 "동방 지국천왕[東方 持國天王]"으로, '검(칼)'을 들고 있는 사천왕을 "남방 증장천왕[南方 增長天王]"으로, '용과 여의주'를 들고 있는 사천왕을 "서방 광목천왕[北方 多聞天王]"이라 불렀다. [편의상 이 견해를 "1설"이라고 부른다.]

'1설'이 기존의 다수설이고 최근 불교에 대해 많은 저서를 낸 자현스님도 이러한 견해를 따르고 있다.

그런데 조선시대 조성된 불화(후불탱화) 중에서 '비파'를 들고 있는 사천왕을 "북방 다문천왕[北方 多聞天王]"이라고 명시한 것이 나타나기 시작하였고, 순천 송광사 및 양산 통도사 사천왕상 복장유물 중 묵서에서 '비파'를 든 사천왕이 "북방[北方]"이라는 표시가 발견되어 사천왕상 도상 명호가 변경되었다는 견해[편의상 이 견해를 "2설"이라고 부른다.]가 대두되었고 '2설'이 요즈음에는 많은 지지를 받고 있다.

'2설'에 의하면 '비파'를 들고 있는 사천왕을 "북방 다문천왕[北方 多聞天王]"으로, '검(칼)'을 들고 있는 사천왕을 "동방 지국천왕[東方 持國天王]"으로, '용과 여의주'를 들고 있는 사천왕을 "남방 증장천왕[南方 增長天王]"이라 당(창)과 보탑'을 들고 있는 사천왕을 "서방 광목천왕[西方 廣目天王]"으로 부르게 된다.

5월의 마지막 주말 팔영산(八影山) 능가사(楞伽寺) 목조(木彫) 사천왕상(四天王像)을 관람하고 그곳에 사천왕상의 의미, 그것을 조성하기 위해 흘린 선현들의 땀과 노력, 기원 등의 의미 등을 회고하다 보니 필자에게 무섭게만 보였던 사천왕상(四天王像)이 어느덧 친근하고 의미있게 다가왔다.

[ⓒ 뉴스서울. 무단전재-재배포 금지]